自2017年我和先生到扬州借参加“一带一路”会议之机,游览了扬州和镇江两个中国大运河沿岸城市后,我们就萌生了以后有机会一定要沿着运河,去游览大运河沿岸城市的念头。但因这些年我们的旅行行程排得较满,这个愿望一直未能实现。谁能想到2025年初,先生突然病重离世,我俩的大运河之旅及计划中的旅行都成为往事与梦幻。

欣喜的是,我们的网球好友、曾一生致力于水利事业的其华,愿意陪我同游运河城市。其华是对国家水利建设有卓越贡献的水利专家和部级领导,能与我一起开启运河城市文化之旅,无疑能为此行程增添价值,也能实现我和先生的愿望。行程前,我做了简要的攻略,并和亲朋一起参观了北京通州的《中国大运河博物馆》,对运河的历史、主要是北运河一段历史有了大致的了解。

4月11日,我和其华避开了北京百年罕见大风,在大风到来之前改乘高铁到达扬州,开启了我们运河城市文化之旅的第一程。因时间有限,我们此行仅覆盖三个城市:扬州、泰州和常州。六天的行程,我们参观了9个博物馆[注1];游览了运河船闸、古道等多处历史遗迹、因运河而兴的繁华商贸街市、从盐运中致富的盐商旧宅与园林以及通过运河传播中华文化的名胜古迹;品尝了名副其实的世界美食——淮扬菜点,行程内容十分丰富。更巧的是,扬州是其华的故乡,我母亲的祖辈也曾在泰州做过盐官,因此,此行对我俩来说,都多少有些寻根的味道。

一、中国大运河的形成与阶段历史

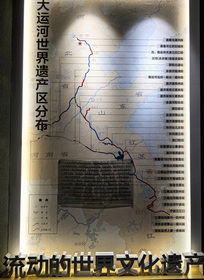

2014年被列为世界文化遗产的中国大运河,是世界上开凿最早、规模最大、里程最长的运河。在中国大地上奔流了2500年的中国大运河,通联海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,以其世界上绝无仅有的时间跨度与空间规模,与中国的万里长城一起,成为中华文明最伟大的标志性工程。

从公元前5世纪就开始挖凿,到公元7世纪隋朝全面贯通南北的大运河,促进了南北交通的便利和物产的流通、经贸的发展和沿岸城市的兴起与繁荣。因运河而繁荣的城市与小镇,见证了运河的变化和时代的兴衰。因此,大运河的历史也是一部运河城市发展史。大运河沿岸的21座城市不仅对中国古代社会向更高水平的发展起到重要的推动作用,也在数千年的沧桑岁月中积淀了厚重的文化底蕴和文明遗产。

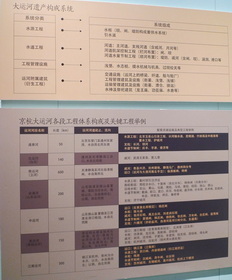

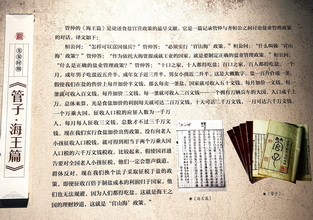

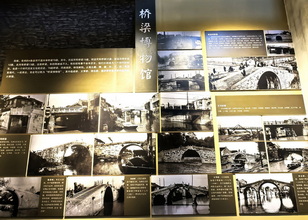

通过参观北京和扬州的“大运河博物馆”,我们对大运河的历史有了大致的了解。北京大运河博物馆从“水运初兴、渠通幽州、辽金建都、漕运通济、一脉贯通”等方面,还原大运河演变历史,展示运河与北京都城的密切关系。作为运河第一城的扬州,扬州中国大运河博物馆则以世界文化遗产为核心,从“运河沧桑、王朝基业;天工慧光、中华勋业;融通九州、社稷鸿业;泽被天下,万民生业;通古达今、千秋伟业”五个部分,全面展示了大运河的历史,从远古时期早期人类对自然水系的利用到良渚古城的大型水利工程;从运河的贯通到城市的发展,重点在运河本身的治理(运河的系统、结构、水源、分流和水量)、运河对国家和社会治理(包括社会、战争、农业、灌溉等)、运河的衍生工程(包括桥梁、船舶等)和文化融合与经济交流方面的重要作用。

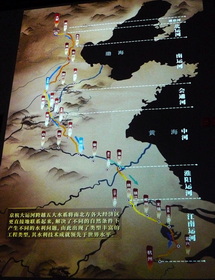

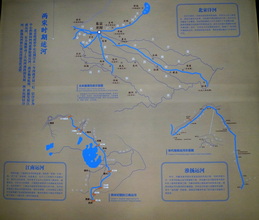

由京杭大运河、隋唐大运河与浙东运河三部分构成的中国大运河,全长近3200公里,其中京杭大运河为1794公里,南起杭州(余杭),北至北京(涿郡),途经今浙江、江苏、山东、河北四省及天津、北京两市。

纵观京杭大运河的历史,大致可以分为几个阶段:

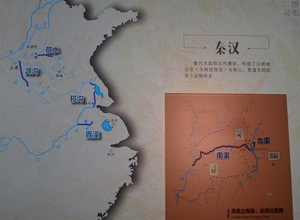

一是春秋至南北朝的早期开凿。从春秋战国时期起,各诸侯国为富国强兵和争霸的需要,就开始了开凿运河的热潮:公元前486年吴王夫差为争霸中原而开凿邗沟,成为大运河最早的一段人工河,不仅奠定了运河的基础,而且催生了扬州、淮安等历史名城。战国时期魏国改造鸿沟,沟通了淮河与黄河两大水系,形成了黄淮平原的水运交通网络。秦代开凿了灵渠沟通长江与珠江水系;汉代至南北朝时期,楚国开凿了江汉运河,巢肥运河等,优化了长江中游水运网络。吴国开凿了胥溪运河、邗沟等运河,基本奠定了江淮间的运河格局。越王勾践开凿了山阴故水道,将粮食基地富中大塘、冶金基地炼塘与都城连接,形成浙东运河最初的部分。三国时期,曹魏建设的运河最多,东晋与南北朝时期,江南水运大致按照孙吴时的规模发展,兼有灌溉之利的运道,虽因政权的分割而分散,但为隋唐大运河的体系的形成奠定了基础。

二是隋代运河的开凿。隋文帝在位时,先后开凿了通济渠与山阳渎(古邗沟);隋炀帝时期则以洛阳为中心,先后兴修通济渠(洛阳至淮河)、古邗沟(淮河至长江)、江南河(长江至杭州)、永济渠(洛阳至北京),形成沟通南北的“Y”字形大运河。贯通海河、黄河、淮河、长江与钱塘江五大水系的隋代大运河,为唐代的空前繁盛创造了条件,但也因劳民伤财引发争议。唐代承继隋朝大运河,对大运河进行整治、扩建,建立行之有效的漕运制度,使南北方联系更加便利。总长2700多公里的隋唐大运河,为世界上里程最长的运河,它将当时的北京地区同中原、江淮地区紧密联系起来,成为一条经济动脉与维护中华民族统一的纽带。

辽金与两宋时期,随着政治中心的变化,漕运方向和路线也发生重大改变,运河随之分为两个系统。为保证都城的粮食供应,金代海陵王疏浚水道和开发中道漕渠,为元代大运河建设积累了经验。

三是元代对运河裁弯曲直,构建京杭大运河的基本形态。元代忽必烈定都北京后,为了将江南的财富和物产顺利高效运至北京,调整运河线路,修建闸坝工程,对Y字形的隋唐大运河裁弯曲直。曾经东西走向的大运河自今山东临清以南,不再沿运河偏向西南以洛阳为中心,而是径直向南,以利用汶水、泗水,开凿济州河与会通河,从杭州直通大都,实现京杭运河全线贯通,南北水路连接,大大缩短了江南漕运的距离,不仅满足了大都城漕运的需求,而且促进了南北经济和文化的交流,在全国范围内形成以大运河为主的水上交通网。历经多个朝代的修建与扩展,京杭大运河最终在隋唐和元代形成了完整的体系。

四是明清维护治理与复兴。元明换代,运河河道多有荒废,明清两朝对运河进行全面治理与维护,设立专职官员系统管理河道、漕运和仓储事务;重新规划山东河段,持续探索漕运分离,湖漕分离等等运河工程,新建、改建多处河道,从制度和工程两个层面,确保运河水运畅通和漕运制度的实施。漕运成为经济命脉,沿线城市如扬州、苏州、杭州因商业繁荣成为经济中心。

五是近代衰落与当代复兴。清末停漕以来,河道淤塞、河工失修,大运河自北向南泄洪能力不断下降,京杭大运河沟通南北的能力每况愈下。加之黄河改道、逐渐发展起来的海运、铁路以及公路运输替代了京杭大运河的运输功能,民国时期,大运河的功能从“国家漕运”转为“内河航运”,主要用于民间物资运输与人员摆渡。在地势平稳、水源丰沛的南方地区,多数河道仍可使木帆船和小汽船畅通无阻,对区域经济的发挥至关重要。

2002年起,中国启用南水北调东线工程,部分河段重新通航。2014年,大运河被列入《世界文化遗产名录》。

二、因运河而兴起繁荣的城市及城市文化

贯通南北交通的京杭大运河,是中华文明史的重要部分,不仅保证了京城的漕运,带动了沿岸的经济发展,而且因之兴起的城镇,也积淀了中国南北的文化,为中华文明的发展充实了内涵。大运河见证了朝代更替的腥风血雨、帝王的专制与奢华、民生的疾苦与负重、忠臣的抱负与胸怀,更见证了数千年来中华文明传承与活力。

京杭大运河从北至南共有21座重要城市,分别是源头活水的北京(通州)、九龙治水的天津卫、沧海桑田的沧州、黄河卫河水的德州、沙邱古渡的临清、江北都会的聊城、江北“苏州”的济宁、黄河古道的徐州、中国南北分界线上的名城淮安、南北水运要站的高邮、中华第一城的扬州、西津渡口的镇江、八邑名都的常州、古今运河由此分的无锡、江南运河中心的苏州、航运中转站的嘉兴、运河南端终点的杭州、南北咽喉的商丘、因汴河水系而兴衰的开封、轩辕之丘、九州之中的郑州、五水绕洛城的洛阳。[注2]

分为5大段的大运河将这些城市相连,北京段的通惠河全长20公里,从北京通州至天津段的“北运河”,全长186公里;河北至山东的“南运河”,沧州境内段全长215公里;德州境内段45公里、临清-聊城段80公里;山东段的鲁运河,聊城段97公里、济宁段约230公里;江苏北段的“中运河”,徐州186公里,宿迁112公里;江苏中段的“里运河”,淮安段170公里;江苏南段-浙江段的“江南运河”,镇江42公里,常州45公里,无锡40公里,苏州82公里,嘉兴81公里,杭州39公里。

1、中华运河第一城——扬州

古称“广陵”、“江都”的扬州,有“中华运河第一城”的美誉,曾为大运河畔的漕运枢纽和盐运中心,在唐代是“东南第一商埠”。此外,扬州还是戏剧之乡,扬州画派的发源地和古典园林城市。人们到扬州旅游,通常都是观赏瘦西湖的美景、欣赏精美的古典园林,而对扬州城市文明的源头、大运河最早开凿的邗沟段却不那么关注。我们此次扬州之行,不仅参观了大运河博物馆和扬州博物馆,游览了在中国园林中占有重要位置,且与盐商发展有密切关系的何园、个园、小盘古、曾为卢绍绪盐商大宅的淮扬菜博物馆、在繁华的东关街长乐戏院欣赏了扬州的地方艺术节目、在瘦西湖边上的趣园享用了全套的扬州早茶、而且在隋炀帝沟通大运河的起始地邗沟,参观了邗沟黄金坝的水闸、游览了扬州江都区的南水北调源头公园。

扬州之所以成为中华运河第一城,是因为从扬州螺丝湾至黄金坝的邗沟一带,是大运河的起始河段。公元前486年,志在逐鹿中原、进而称霸天下的吴国,面对缺乏内河水道沟通的江、淮之间的湖沼水泊障碍,开掘了沟通长江、淮河的“邗沟”。然而,由于开挖邗沟,耗资巨大,吴国大伤元气。公元前473年,即邗沟开凿后的第十三年,卧薪尝胆的越王勾践,联盟中原诸侯,打败了吴国,导致吴国灭亡。邗沟见证了残酷的战争和朝代的更替,也因为之后运河千年的持续,成就了运河沿岸扬州城市的发展和作为运河枢纽的地位。

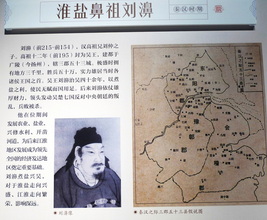

西汉时期,被封为吴王的刘邦侄子刘濞,以广陵(今扬州)为都城,借助南边的铜山和东边的大海,通过“采铜铸钱”和“煮海为盐”,壮大实力。为方便运盐,刘濞从扬州城东北处,通过海陵仓(今泰州),开挖“茱萸沟”(运盐河),这条被称为通扬运河,是古运河上最大的一条支流,使盐业与运河联系到一起,并成为扬州的支柱产业。

我们今天在扬州所看到的,不论是精巧的私家园林、还是繁荣的商埠,或是所享用的美味淮扬菜,都离不开当年运河与运盐业的发展。正因为如此,位于黄金坝的邗沟大王庙,供奉着刘濞和夫差两位财神。

清朝的前中期,扬州空前繁荣,成为当时全国著名的商业城市。扬州的水运枢纽地位、南北漕运的咽喉和中部省区食盐供应的重要基地,是其繁荣的重要原因。明清时期,两淮盐业在全国盐业中占有举足轻重的地位。据有关记载,乾隆三十七年(1772年)中央户部的存银约为7800余万两,而扬州的盐业资本,则为7000~8000万两银[注2],由此可见扬州盐商之富有程度。

1)邗沟——中国古代运河的鼻祖、扬州文明的源头

连接长江与淮河的扬州至淮安的邗沟,是中国大运河最古老的一段,全长197公里,已有2500多年的历史,承载着丰富的文化底蕴。邗沟的地理价值,不仅体现在其作为我国南北交通要道的功能上,对我国古代社会的发展起到了重要的水运作用,还在于其对中国古代水利工程建造的示范作用,其建造技术,为后世运河的修建提供了宝贵的经验。

公元前486年吴王夫差开凿邗沟,连通长江与淮河。公元605年,隋炀帝动员10万余民工整修扩大运河规模,不断解决因水平不流动导致的淤塞问题。通济渠的开通,疏通扩大了邗沟古道。隋唐以后,邗沟是保证朝廷供给的生命线。宋代是邗沟工程修筑和运输管理的鼎盛时期。北宋期间(公元960~1127年),从江淮至汴京的漕粮每年多达800万石,为当时最重要的运道。邗沟运道上建有数十处闸、坝等建筑物,并出现了世界上最早的船闸。作为中国古代运河的鼻祖和扬州文明的源头,邗沟的重要性值得一书。

我们专程来到位于邗沟河与古运河交汇处的黄金坝闸,看到了立在那里的邗沟石碑。现存的古邗沟故道(扬州城区段),西起螺狮湾桥,东至黄金坝,总长1.45公里。从汉代到清代,古邗沟河都是大运河的主航道,是历代漕运的主要通道。

扬州是大运河的原点城市,而这个原点就是古邗沟。建于90年代的黄金坝闸站是扬州东北部最重要的防洪排涝闸站之一,其排涝达到二十年一遇的能力,防洪达到五十年一遇的标准。

与邗沟同为大运河扬州段重要节点的邵伯老船闸和运河码头(目前仍在使用的活态遗产),距邗沟30公里,2017年我和先生曾到邵伯河段,并拍照片留念。位于淮河与长江之间的邵伯河,是隋唐大运河(里运河段)的延伸段,与邗沟段共同构成扬州“运河之城”的骨架。邵伯河因其水位落差大,明清时期在那里修建了邵伯船闸,成为大运河上重要的水利工程。因邵伯河段具有的交通价值(黄金水道)、经济价值(漕运与盐运,推动区域繁荣)、工程价值(古代水利技术的典范)和文化价值(诗词、建筑、非遗的集中承载地),2014年,邵伯运河段作为“中国大运河”的一部分入选世界文化遗产。如今那里有世界文化遗产的标识。此行我们未能前往。

2)盐商黄金时代的物质遗产——扬州的园林

扬州园林以精湛的造园技巧、浓郁的诗情画意、雅致的艺术格调,成为中国古典园林的重要组成部分。到扬州旅游的人必去参观以叠石著称的个园和以长廊著名的何园,幽静的园林环境、特定建材(例如楠木)构成的精美建筑、石造的四季假山等都给游客留下深刻印象。然而,我们此次观赏个园、何园以及小盘古等园林,给我的更大收获则是,运河与盐业创造了扬州的财富神话,包括个园与何园在内的数十座园林是扬州盐商黄金时代的物质遗产,体现出盐商财富与文化品味的结合。

融合了北方园林宏阔与南方园林精致特点的个园,被誉为“中国四大名园之一”[注3],是两淮盐业商总(盐商领袖)黄至筠的私家园林。黄至筠是扬州盐商巨富,垄断盐淮贸易,并通过出售盐证(票)获利,曾捐资朝廷换取盐业特权。在明代寿芝园旧址上扩建后的个园,耗资600万两银,建造耗时20年,建造了气宇不凡的四季假山,突出展现了盐商鼎盛时期的豪奢与自然意趣。

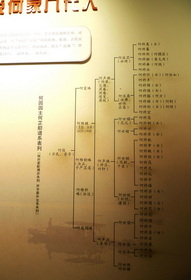

以中西合璧建筑风格著称,又名“寄啸山庄”的何园,是晚清盐官何芷舠的家族宅院,体现出晚清盐商家族逐渐接受西洋文化的转型。何芷舠(1835~1908)曾任湖北汉黄德道台(掌管盐、茶等事务的官员),后因官运不通,辞官归隐到扬州,购得盐商商总吴氏的双槐园,用13年的时间打造了这座园林。何家族也与两淮盐业密切相关。何芷舠之子曾参与盐务,何家通过盐税、盐运等渠道获得丰厚收入,其家族的财富积累与盐业密不可分。何氏的后代中,居然罗干也在其中。

不如个园与何园那么知名,游客较少,但却值得一看的小盘古园林,是晚清两淮盐运使徐文达的宅院,后来卖给李鸿章的重要幕僚周馥所有(北大历史系教授周一良为其后代)。此外,还有汪氏小苑,为盐商汪伯屏所建,是扬州保存最为完整的清末盐商园林住宅之一。以上可见,扬州园林的建造与扬州盐商有密切的关系。

在游览过程中,我们边观赏园林美景,边听导游介绍园林主人的背景,对于园林背后的历史,尤其是与盐商的关系,我甚感兴趣,希望能了解更多。通过探讨、查询与思考,可以总结以下三点:一是建造园林的经济基础。清代扬州因漕运与盐业(两淮盐运中心)而繁荣,扬州盐税的贡献占全国财政的三分之一。盐商垄断特许经营权,与盐官利益交织,(例如盐官的何家与盐商江春家族联姻)积累巨额财富,形成建造园林的资金来源。二是园林作为政治资本。盐商通过捐资朝廷(如乾隆南巡时资助)换取特权,竞相造园;为迎合当时帝王的游览兴致,招聘造园名家,提升园林的艺术观感。园林不仅是盐商的身份特征,也成为文人官员的社交场所。三是园林用于文化追求。盐商通过融合了徽派、苏式及西洋风格的园林建筑和园林艺术(如个园的文人竹石、何园的藏书楼)附庸风雅,提升家族文化的地位。这三点体现出盐商与扬州园林的深层次关系。

参观扬州园林,让我们了解了清代盐业经济、社会阶层与园林艺术的深度互动关系。其实,何止园林,扬州的文化(涵盖书院、戏曲、画派等)都是与盐商的贡献分不开的。没有盐商的财力支撑,扬州不可能有如此之多书院的建立;没有扬州盐商为迎接乾隆南巡,从各地征集诸腔名班到扬州,也不可能有清代扬州曲艺的争奇斗艳与戏剧的繁荣。

与盐商财力和清代乾隆南巡相关的景观还有扬州天宁寺等。始建于东晋时期的扬州天宁寺,为扬州“八大刹”之首,清代康熙、乾隆南巡多次驻跸于此,也曾作为《四库全书》编篡的藏书地之一。我们在规模宏大的扬州天宁寺内看到了记载乾隆南巡行程及盛况等内容的石碑,还参观了清代文人郑板桥纪念馆。

3)盐商黄金时代的非物质文化遗产——扬州淮扬菜

扬州因河而兴、因盐而富、因美味的淮扬菜而成为世界美食之都。中国四大菜系之一的淮扬菜,以其考究的食材、精致的刀工和厨艺、清淡雅致的美味,为人们所喜爱。新中国开国的第一宴选中的就是淮扬菜。此行,我们有幸得到其华的扬州亲友招待,在瘦西湖的趣园——曾是盐商黄履暹的私家园林,享用了全套的精美扬州早茶;在曾为卢绍绪盐商住宅、如今是淮扬菜博物馆,享用了经典的淮扬菜午餐。

乾隆皇帝六次南巡,曾四次游览原为“黄园”的黄家园林,并于1762年御书赐名“趣园”。近年来,这里改造成为淮扬菜品鉴中心。趣园的淮扬菜早茶和“淮扬菜博物馆”的菜品,应该是淮扬菜的金字塔了。我们品尝的早餐有淮扬烫干丝、鸽蛋花胶辽参盅、五丁大包、翡翠烧卖、细沙包子、灌汤蒸饺、蟹黄汤包、鱼子酱大油条、雪菜黄鱼面、桂花桃胶炖宫燕;午餐也丰富的超出想象:蟹粉狮子头、大煮干丝、八宝葫芦鸭、文思豆腐、东坡肉等。每一菜品都非常精致、美味,且有故事。一边听着服务员介绍菜品的特点和故事,一边品尝诱人的餐食,享受着舌尖上与精神上的盛宴。

我们对淮扬菜之所以如此精致的原因十分感兴趣。探讨后的结论是,淮扬菜首先是盐商财富的体现。富甲天下的清代盐商,追求极致享受,雇佣顶级厨师烹调,经常举办的厨艺比拼,如“文思豆腐”的刀工等,提升淮扬菜的精致化;盐商在选用淮扬菜食材方面,不惜重金搜寻珍稀食材(如长江三鲜等),以炫耀自己的财富,满足官员的胃口。其次是盐商社交的手段。作为结交官员和文人的手段,盐商通过大办宴席展示财力与品味。例如,为迎接乾隆南巡(1765年),盐商融合满汉菜式,开创奢华宴席先河。三是体现盐商文化。盐商附庸风雅,要求菜品兼具诗画意境。例如,一些菜名经文人润色后,成为淮扬菜的名菜,葵花斩肉(后改为蟹粉狮子头),是盐商“三头宴之首;文思豆腐为清代盐商文思和尚所创;大煮干丝曾是盐商黄府家宴的“九丝汤”。舌尖上的中国,饱含了丰富的中华文化内容。

总而言之,扬州盐商的财富是淮扬菜精致化的经济基础;盐商的金钱与盐官权力的结合,体现在淮扬菜菜品的文化属性中。

4)盐商经济的活化石——扬州东关街

此行,为了更多了解古运河文化,我们选择住在“亚朵东关街古运河轻居酒店”。晚上,我们在繁华热闹的东关街上走过,在东关街长乐戏院欣赏了包括语言、古琴、说唱等内容的扬州地方戏。

东临古运河(漕运要道),西接扬州老城的扬州东关街,作为盐运和漕运的货物集散地,是明清时期扬州的商业中心和水陆交通枢纽,其兴衰与盐商的经营活动密不可分。盐商在此设立盐栈、码头,清代两淮盐运使衙门也位于东关街(此次未能参观甚为遗憾)。与盐业经营相关的行业,例如用于资金流转的钱庄、抵押融资的当铺、盐商兼营的药材行、奢侈品消费的绸缎庄,都在东关街上,形成“前点后坊”的商业模式。据清代的有关记载,东关街“十里长街,连甍如云”。盐商、雇工及家属的消费需求催生了茶肆、酒楼和戏院等服务业的发展。

在东关街上,豪宅与会馆林立,园林与街巷结合,过去是盐商居住与社交的场所,如今成为旅游者的天堂。个园与东关街相连,形成“园在城中,城在园中”的格局,也体现出“富贵闲雅”的生活理念。今日的东关街,通过盐商的遗产,延续着扬州“因盐而盛”的城市记忆。

5)南水北调东线工程的源头——扬州江都段

为缓解北方水资源短缺问题而开发修建的南水北调工程,分为东线、中线与西线,扬州江都段则是东线工程的源头,也是亚洲规模最大的泵站枢纽之一。

东段工程以京杭大运河苏北段为输水主通道,其中扬州江都以北88%的河段与古运河重合,主要是向江苏、山东、河北等地供水。通过修缮古运河河道、新建泵站等方式构建输水系统,该工程继承了古代运河的水利智慧,又突破性的实现了当代跨流域调水功能,2013年,断流了167年的运河[注4],再次全线通水。

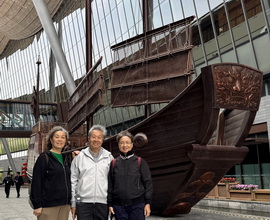

在从扬州前往泰州的途中,我们特意到扬州江都区的南水北调源头公园步行一段路,找到了南水北调东线纪念碑。时任长江委主任的其华,负责南水北调的中线工程,在协调跨流域调水矛盾、保障工程科学决策方面做出重要贡献。能与其华一起在南水北调源头合影,我觉得很荣幸,也很有意义。先生在开发银行任职时,也曾参与协调对南水北调工程的信贷支持、确保东线、中线工程的顺利建设。如果他能与我们一起在此留念,那该有多好啊。

2、古代漕运与盐业经济的重要节点——泰州

距离扬州不到60公里的泰州是我们此行的第二站。在大运河沿途的21个重要城市中,泰州并不在其中,可能与其曾是扬州一部分有关。我们选择前往泰州的原因主要是,秦为海阳、汉称海陵的泰州,是京杭大运河最早的一段运盐河,已有2100年的建城史,人文积淀深厚。此外,泰州的江苏盐税博物馆和中国医药健康名城的声誉,也是吸引我们前往游览的亮点。

在泰州,我们参观了江苏盐税博物馆、泰州博物馆、梅兰芳纪念馆,游览了“古盐运河文化公园”等。泰州博物馆虽然文物不多,但《泰州历史文化展》紧扣“水、盐、税、教育”四个主题,清晰简要的文字说明,让我们了解了泰州自史前至民国时期的历史发展和特点。

1)地理位置的优势使泰州成为水运的纽带

泰州南临长江、北接淮河,境内河网密布。西汉时期,吴王开凿了从扬州茱萸湾到海陵仓(今泰州)的运盐河,这是中国最早的盐运河,它与大运河的邗沟相通(古称邗沟支道),成为大运河的重要支流,奠定了泰州与大运河的紧密联系。明清时期这段支道进一步疏浚,使泰州成为运河辐射网络中的关键一环,承担了漕盐中转的重要枢纽和物资集散的功能。

我们特别来到位于泰州市海陵区的“古盐运河文化公园”,虽然所看到的遗迹比预期要少,但毕竟这里是汉代盐业起源的地方。依托历史上的运盐河而建的公园,通过景观、雕塑与遗址展示,再现泰州作为古代两淮盐运枢纽的历史风貌。盐运河历史长廊中的浮雕与石碑,为泰州水利局制作,展示泰州盐运河的起源(西汉吴王刘濞开凿邗沟)、唐宋时期的发展及明清两淮盐运的繁荣景象。长廊中还有介绍盐税与盐商文化的石碑。“古盐运河文化公园”中还有曾是盐船停泊、商人交易节点所在位置的江淮阁与表示汉代盐业起源象征的汉阙。汉阙代表泰州盐业的悠久历史,表示这里是中国早期海盐生产的重要发源地之一。这两个地标性建筑,给人们以历史的纵深感,展现出泰州的盐文化脉络。

2)“盐税”经济造就了泰州盐运中心的地位

泰州所属的两淮盐区(淮河以南、长江以北)是古代中国最大的海盐生产基地。自唐代起,朝廷在泰州设盐场,通过水路将产盐运往全国。宋代在泰州设立了“海陵监”,专管盐务。北宋名臣范仲淹曾任泰州西溪盐仓监,其治水功绩也与盐运相关。明清时期,两淮盐运使司下设泰州分司,管辖周边盐场,泰州成为盐商聚集地,盐税贡献巨大(清代两淮的盐税总额占全国税额的三分之一以上)。清末海运兴起,盐制改革后,泰州的盐运重要性减弱,但水运传统仍延续至今。

盐运带动了泰州商业、手工业发展:明清时出现“富商云集、市井繁华”的景象,城区至今保留税务桥、盐运码头等遗迹。

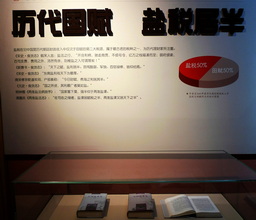

江苏盐税博物馆是全国唯一以盐税文化为主题的博物馆。博物馆布展生动呈现了“盐税”这一古代经济命脉塑造泰州的历史,通过介绍从古至今我国盐税从产生到完善的过程,捋清中国古代至近现代盐税的发展脉络:从先秦时期“盐铁官营”的雏形,到历代的盐政(唐代的“傕盐法”、宋代范仲淹在泰州的治盐事迹以及“钞引制”的推行、明清的“纲盐制”等);通过不同时期盐税对国家财政的重要贡献(明以降,两淮盐税一直占全国总盐税的50%以上,其中泰州又占全国总盐税的半数以上)和江苏作为盐税大省在政治经济文化方面与盐税息息相关的发展,展示泰州盐税的历史意义(包括社会影响和当代启示),对于我们理解中国古代盐业经济、运河贸易和区域发展非常有帮助。参观博物馆之后,我们明白了为什么盐税博物馆建在泰州的原因。据家人说,我母亲的祖辈曾在天津做盐官而发迹,后到泰州继续发展。故此,我母亲的户口簿上的籍贯为江苏泰县。但详细情况因缺乏资料无法核实。

3)承载盐运重镇历史记忆的泰州凤城河

连接通扬运河的凤城河,是泰州老城的护城河,也是泰州盐运的重要通道,见证了泰州盐运与漕运的兴盛。明清时期大量盐船在凤城河边停泊、纳税;沿河设有盐仓、税关等。正是由于盐业与漕运的发展,使泰州文人荟萃,历史遗迹丰富。

夜晚在泰州凤城河上游船观沿河景观,不仅让我们感受古城夜景之美,而且了解泰州的古建筑遗产和泰州历史,是我们此行泰州的一次超值享受。凤城河汇集了泰州历史、戏曲、民俗和商贾四大特色文化。夜晚游船40分钟,沿着灯火通明的河畔两岸,可以清晰的看到反映泰州历史文化的景观:曾在北宋时做官的范仲淹青铜雕塑、泰州梅园(梅兰芳纪念馆)、望海楼、泰州早茶馆、泰州图书馆等。清晨我们在凤城河上的小船里,享用了丰盛美味的泰州早茶:多种汤包、干丝和鱼汤面。文雅又风趣的服务员向我们介绍了扬州早茶与泰州早茶的不同之处,例如扬州的点心三绝是:三丁包、翡翠烧卖和千层油糕,而泰州的三绝则是蟹黄汤包、秧草包和五味干丝。相对而言,扬州早茶一般是在园林茶社里品尝,而泰州早茶则更具烟火气,市井氛围浓郁。总体感觉中国舌尖上的文化太深奥了。

遗憾的是,我们没有足够的时间漫步凤城河老街。虽然我们选择的是汉庭泰州老街凤城河景区酒店,但是从酒店步行到老街也还需要十五分钟左右。清晨我独自步行前往老城,结果因时间有限,中途返回酒店。

4)医药产业高地与城市创新名片——泰州

除盐税博物馆的吸引外,泰州作为中国医药城所在地,也是吸引我们到泰州一游的原因。

成立于2006年的泰州国家医药高新技术产业开发区(简称中国医药城),定位“中国医药产业核心区”,是泰州从“运河盐水古城”向“健康创新之城转型的核心载体。依托泰州传统医药底蕴(泰州药派)和近代药业企业的崛起,加之长三角区位优势,形成从研发(北大医学部和中科院大化所生物医药创新研究院等)、生产(扬子江药业、阿斯利康等国内外龙头企业)到服务(医疗器械检验等平台提供全流程支撑)的医药产业链协同效应。

我们有幸参观了中国医药城的盈科生物医药公司总部。该公司经过多年的研发积累,今年多种药品已经进入审批和销售阶段。公司领导向我们介绍了公司的战略定位、可持续发展优势及前景、国内新医保政策调整后医药公司面临的转型问题。负责研发和销售的两位年轻领导分别为北大和清华的博士毕业生。他们专业基础强、对医药行业非常熟悉,对自己所在的公司和领导人充满信心,而且为人低调,给我们留下很好的印象。

我们在泰州,还游览了始建于唐朝的南山寺。因供奉斯里兰卡等海外高僧赠与的佛祖舍利,南山寺享有特别的地位。我们参观了南山寺的博物馆,观看敬拜了地下宫内金碧辉煌的佛像和供在中央的佛祖舍利。博物馆布展介绍了佛教在中国的融合与发展:两汉时期,佛教在传入中国初期,与中土的黄老信仰相结合,形成了仙佛并拜。经三国、两晋、南北朝至隋唐,佛教又吸收了中土玄学、儒学,形成了“汉传八宗。后三教合流,至明清时,佛教民间化、本土化彻底完成。

3、江南水城文化的缩影——常州

位于长江下游平原的常州,因河而生、依河而建,是一座拥有2500年建城史的江南名城,也是京杭大运河的重要节点城市之一。常州段运河全长45.8公里,是中国大运河世界文化遗产申遗的31个遗产区、27段河道之一,也是京杭大运河最早形成的江南古运河。

常州段运河最早可追溯至春秋时期吴王夫差开凿邗沟,隋炀帝时期常州段运河成为京杭大运河的组成部分。明清时期,常州因运河成为“漕运咽喉”,是江南漕粮北运的重要中转站,城内形成“依河成街、河城相融”的格局。运河带来了常州的经济繁荣,促进了米市、纺织业和手工业的兴盛,也使南北商贾文人汇聚、形成了开放包容的市井文化。

我们从泰州乘车到常州,走高速公路仅用一个多小时。在常州,我们参观了常州博物馆、运河记忆馆、游览了“古运河南大街”和名人故居聚集的青果巷,还参观了淹城遗址公园,获得了超预期的收获。

1)“四城四河”的格局体现出常州独特的水系

与其他江南城市不同的是,常州古城由四道城墙(子城、内城、外城和新城)和四条护城河(子城河、市河、关河与外子城河)组成。子城与内城在春秋至隋唐期间形成,春秋时吴国在此设邑,后为历代官府与衙署驻地;隋唐时成为商业中心,是常州最早的CBD所在地。外城与关河在宋元时期兴起,外城是货运枢纽,连接京杭大运河,关河则因沿河设税关得名,是漕粮、丝绸北运的重要通道。明清时期扩建的新城,因经济发展,城市扩建,构成外子城河环绕的新城区,如青果巷、前后北岸等文化街区。

独特的“四城四河”水系,也为常州带来了经济与文化的独特涵义与深度:一是作为古代城市规划的典范,它体现了“城河相依”的江南城建特色,兼具防御、交通与生活功能。第二,它作为运河经济的见证,关河、市河曾是漕运、商贸的生命线,推动常州成为“中吴要辅”。第三,它是历史街区的活态传承。青果巷和篦箕巷等沿河街区仍保留明清风貌,成为常州的文化名片。常州的“四城四河”,不仅是古代城市水利工程的杰作,更是江南水城文化的缩影。

2)中国江南水城建筑的活化石——常州淹城

参观淹城遗址,是我们此行的额外收获。到了常州,才听说:“明清看北京、隋唐看西安、春秋看淹城”。距今已有2700多年历史的淹城遗址,踞常州市区仅12公里。淹城遗址,曾是春秋淹王宫廷所在地,被认为是我国目前西周到春秋时期保存下来的最古老、最完整的地面城池遗址之一,其三河三城形制的古城,使常州享有“中国江南第一水城”的美誉。

如今,淹城遗址与春秋淹城旅游区(仿古主题公园)结合,成为现代文化旅游的活态遗产。我们在遗址公园走过了三道河,但城址已被绿草覆盖。在“武进博物馆”和“淹城遗址博物馆”,我们了解了淹城几十年挖掘的历史、其历史价值与文化意义。

位于常州武进区的淹城遗址,是春秋晚期至战国初期的吴越文化遗存,总面积为65万平方米。考古推测,西周晚期和春秋早期,江南地区雨量充沛,河湖交错,水网纵横,淹城先民利用自然水资源,创造性的因地筑城,城池相依,城河相套,建成其独特的“三城三河(内城中城外城、每城之间都有护城河围绕),是世界建筑史上极为罕见的城址。这种同心圆的结构,应是古代军事防御体系或吴越贵族政治等级的象征。每一个城门均设水关(水道)与路关,体现出春秋时期江南水网地区的城建智慧。遗址中出土的独木舟、青铜器和原始青瓷等文物,反映出吴越地区的农耕文化与舟楫文化,应是江南水乡文化城市的雏形,显示其作为江南文明源头之一的地位。

3)常州运河的现存遗产与活化利用

常州古运河大街是国家级4A级文化旅游区,2014年随中国大运河项目录入世界文化遗产名录,涵盖了常州重要的运河文化景观,其核心景点包括“运河五号创意街区”、明城墙遗址、青果巷历史街区、篦箕街、天宁寺、红梅公园等。曾为漕运枢纽的明代文亨桥、见证运河邮驿文化的毗陵驿等也都集中在古运河文化大街上。我和其华漫步在运河边的古运河文化大街,走过了常州运河四大古桥之一的文亨桥(百家桥、西仓桥和惠济桥)、现存最古老的明清时期的广济桥、登上了常州明代古城墙的遗存段,看到了明代的京城水关——西水关和石龙嘴等,坐在运河边上,慢慢欣赏着运河的风光,略感惆怅,思绪万千。

在民国时期纺织厂老工业厂房基础上改造的“运河五号创意街区”,通过照片和实物保留了运河的记忆。我们从中了解了常州运河段的历史脉络、常州的运河水系和数千年来运河的改道工程、常州运河段的桥梁码头、常州历代主政和先贤的理水业绩、沿河发展的工业与商业。展馆的其中一部分,特别介绍了常州运河段历代的治水官员和给常州带来文化印记的有分量文人。常州历代治水有贡献的官员包括:唐代的常州刺史孟简(8~9世纪),主持疏浚孟河,连接长江与江南运河,改善漕运和灌溉条件,是常州历史上首座大型水利工程;宋代的苏轼(1037~1101),晚年定居常州,曾建议地方官员关注水患治理;宋代的水利专家单鄂(11世纪),系统分析太湖流域水患成因,提出“分洪入江、疏浚河道”等策略;明代任江南巡抚的周枕(1381~1453),主持疏浚常州段江南运河,修筑堤防;明代的应天巡抚(辖常州)海瑞(1514~1587),曾督导常州府整治河道、清理淤塞,强化水利管理;清代的江苏巡抚陈銮(1786~1839),主持疏浚常州运河和武进段河道,制定《江南水利全书》,系统规划常州等地水系治理。清代任两江总督的李鸿章(1823~1901),推动江南水利工程,使常州段运河及支流得到大规模疏浚。正是常州历代官员持续治水,修筑堤防,缓解了水旱灾难,促进了农业和航运发展。在中国的历史上,水利官员承担着治水与国家治理的巨大责任,社会的安定与民生的保障皆与水利有重大关系。与我同行的其华,一生致力于国家的水利建设,经历过许多重大的抗洪救灾事件,参与过淮河治理、长江三峡、南水北调等诸多国家级水利工程项目的决策与建设,但是她低调谦和,从不夸耀自己的贡献,为此,我十分敬佩。

4)常州运河段的文化符号——青果巷

青果巷历史文化街区,是常州保存最完好的明清古巷。古巷因运河漕运兴盛而形成,也因在这数百米的巷子内走出了近百位历史名人,聚集了诸多的名人故居,而成为“江南名士第一巷。”这些名人故居包括:周有光祖居(图书馆)、史良故居、刘国钧故居、赵元任故居、唐荆川故居、瞿秋白纪念馆等,它们的存在构成了常州的文化符号。

多亏我选择了距离青果巷很近的酒店,可以很容易的步行到青果巷,尽可能多的参观名人故居。尽管如此,都未能如愿的一一参观。

唐荆川(1507~1560)是明代抗倭名将、文学家和军事家。唐荆川故居(唐氏八宅)是青果巷内规模最大的明清建筑群,包括八个宅院(如今剩下5个),构成了青果巷上古建筑的精华,展现了江南士大夫宅邸的典雅风格。八宅院之一的贞和堂,如今是唐荆川纪念馆。走进纪念馆,了解这位我知之甚少的名人。作为杰出的文学家、心学学者和抗倭英雄,唐荆川(顺之)以其肆意而迂回的古文造诣和《本色论》文字观,擎起了“唐宋派”的旗帜,一扫明初复古僵化的文风;以其“天机为宗、无欲为功夫”的思想,承继阳明心学;更以其抗倭备虏之功,匡扶社稷,名垂青史。

周有光(1906~2017)祖居,临河而建,为“唐氏八宅”之一,是古运河文化的组成部分,如今已改建为图书馆,院内有周有光的生平事迹与学术成就展。对于周有光,我们都不陌生,他是语言学家和“汉语拼音之父”。但是周有光的八大贡献,我们并不完全了解:一是揭示了人类语文生活的历史进程;二是研究了二战后世界各国语言新发展;三是将语言现代化与语言学挂钩;四是参与制定《汉语拼音方案》;五是创建现代汉字学;六是研究表文字学;七是中文信息输入和无编码输入法;八是概括了人类文化发展的趋势。

史良(1900~1985)故居,建于晚清,具有清末明初“西风东渐”的建筑风格。怀着崇敬之心,我走进史良故居,参观她的生平事迹展。史良是我们熟悉的中国伟大女性之一。她在民国时期因参加并领导抗日救亡运动而被捕入狱,成为中国的“七君子”之一而出名,更因其为受苦妇女代言,成为灵魂女律师而令人景仰。她是新中国成立后的首任司法部长,还作为全国妇联副主席,参与主持制定《婚姻法》。她是新中国司法行政工作的奠基人。

青果巷上还有近代民族实业家刘国钧(1887~1978)的故居、中国现代语言学之父赵元任(1892~1982)的故居、中国共产党的早期领袖瞿秋白的故居。青果巷附近有清末洋务运动的核心人物、中国实业之父盛宣怀(1844~1916)的故居。可惜,有些因为未开放参观,我们未能进入。

能在一条百米长的街巷参观如此之多的名人故居,真是令人惊奇。但为什么常州聚集了如此之多的名人呢?这与常州的地理、经济和文化等多方面的因素密不可分。首先是常州的地理交通优势。常州地处长江与太湖之间,水陆交通便利,吸引文人、官员和商贾聚集。水网密布、物产丰饶的宜居环境适合大家族定居。二是运河经济与商业繁荣为常州的文化教育奠定基础。常州市江南运河的重要枢纽,唐宋以来,漕运、盐业、纺织业发达、经济富庶、实业兴起,近代民族工业在常州蓬勃发展,相当一批实业家在常州涌现,例如刘国钧等。三是家族积累的底蕴和崇文重教的文化传统。明清时期,常州府科举鼎盛,产生出9名状元,上千名进士,形成了文人世家群体(如唐氏、恽式等家族)。常州书院林立,培养了大量人才。在交通便利、文化教育氛围浓郁和物质基础雄厚的前提下,常州人容易吸收外来新思想。晚清至民国,常州较早接触西学,涌现出包括华罗庚在内科学家和赵元任在内的语言学家。也因为经济基础、文化基因和历史机遇的综合因素,常州也成为政治与变革的舞台:明代唐荆川组织军民抗倭、瞿秋白、张太雷等从家乡参加革命,成为革命的先驱。

5)连接运河、城市与佛教文化的城市精神地标——天宁寺

始建于唐贞观年的天宁寺是江南千年古刹,与镇江金山寺、扬州高旻寺并称“江南三大禅林”,清代被列为“禅宗四大丛林”之一。因其历史地位、高僧辈出,并保持当代宗教的活力,而成为佛教传承的“禅宗道场”和“中华第一佛塔”,也因其153.79米的塔高,为国内4000多座宝塔之最。最早的天宁寺塔毁于战火,2002年重建的天宁寺塔,从底层地宫到顶层钟楼,整座宝塔以佛教文化为主线,通过利用东阳木雕、扬州漆器、常州乱针绣、惠安石雕等手工艺术为表现手法,巧妙地诠释了大乘佛教的诸多教义。佛塔建成后,与北方的云岗大佛、中原龙门大佛、西方乐山大佛、东方灵山大佛、南方香港天坛大佛,遥相呼应,成为五方五佛之佛心。

天宁寺是常州城市记忆的时空坐标,寺前的古运河码头遗址见证了“水上香道”的历史和信徒经运河朝拜形成的独特民俗;太平天国时期,天宁寺曾为军事据点;抗战时期,僧众参与救护难民;苏轼、龚自珍等文人也在此留下题咏。天宁寺与红梅阁、文笔塔一起,构成常州“三宝”。

天宁寺的“华藏世界殿”为佛祖释迦如来真身净土,也是佛教极乐世界。殿内供奉着四尊铜铸大佛,大殿四周的铜像壁画展现佛祖从降生到涅槃的108个故事。在这象征佛法无边,庄严无尽境界的华藏世界大殿,其华有心特别买了两盏长明油灯,我俩在长明灯上写下祈愿,放在了大佛的供台上,祈望建平在天堂安息。这一天正是他离世三个月整,如果他知道其华能陪我一起游览运河城市,他的在天之灵也会感到欣慰的。

游览运河城市,回顾运河历史,感受国运所在。与同为世界文化遗产的万里长城相比,两者最大的不同在于,长城是为了设置难以逾越的障碍,是为了隔绝和封闭,军堡关隘,绵亘万里,究其本质,终归是消极的防御;而大运河的诞生,则是为了不同地区最大限度的沟通与交流,以柔克刚水为财,汩汩清泉润神州,开放包容,无远弗届。大运河如一根生命的长藤,连接起一座座城市;它接纳百川、广收水源、改善水质、调蓄并举、川流不息、滋润大地、养育民生。2500年后的大运河,如今通过南水北调,实现水资源的调配,并推动运河生态与航运功能的复兴。

我希望在不久的将来,我们能延续运河城市第一站的行程,游览更多的运河城市,领略今日运河的风采与魅力,目睹国家的复兴与繁荣。

2025年6月

注释

[注1]:参观的9家博物馆分别为:扬州中国大运河博物馆、扬州博物馆、淮扬菜博物馆、泰州江苏盐税博物馆、泰州博物馆、常州市博物馆、大运河记忆馆、淹城遗址博物馆、武进博物馆。

[注2]:刘士林所著《六千里运河二十一座城》

[注3]:中国四大四大名园为:北京颐和园、承德避暑山庄、苏州拙政园和扬州个园。

[注4]:1855年,因黄河再次改道,运河被迫截断,导致一个多世纪的断流。当时黄河改道的背景一是长期的泥沙淤泥与河道不畅,二是清政府当时忙于对付太平天国运动,无力堵塞决口,最终导致黄河北徙。

参考书籍:

夏坚勇:《大运河传》、安东篱《说扬州:明清商业之都的沉浮》等